荒戸城

訪問 2017年9月

駐車場 有り(麓)

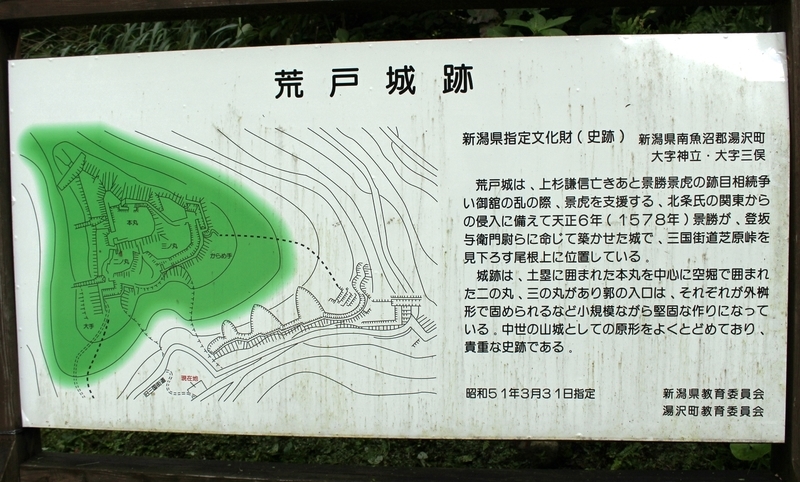

案内板 有り(駐車場)

新潟県は初の紹介になりますね。遂に新潟まで足を伸ばすようになってしまいました。いよいよ城好き病も相当な重症です。

さて、今回の荒戸城は名胡桃城とは違い一般の知名度こそ低いもの、藪深い山城好きにはその縄張りの精緻さに於いて相当に高い評価を得ている中世城郭になります。

そして中世城郭にしては珍しく築城者・築城年・築城の意図が判明しています。

築城者は上杉景勝・築城年は1578年・築城目的は北条軍の越後への介入阻止。

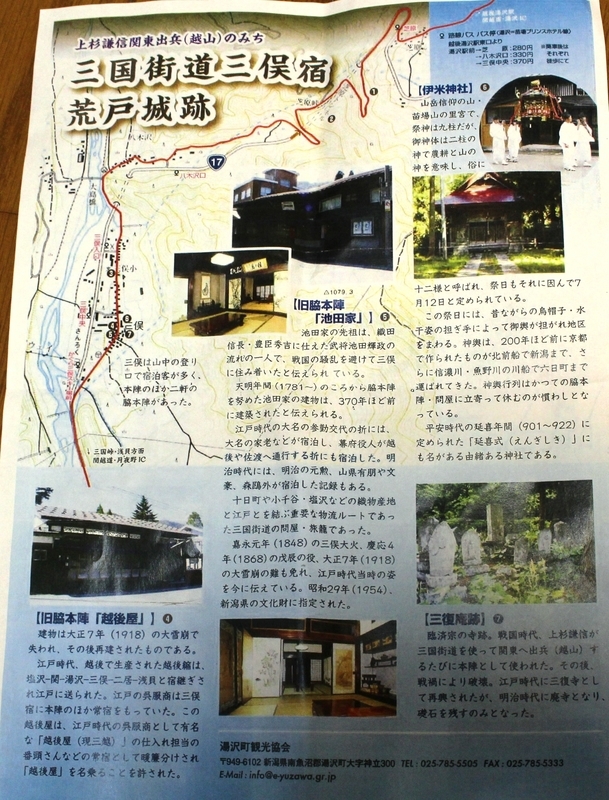

上越国境を結ぶ三国街道に打ち込まれた楔のような城郭です。

場所は以下のURLを参照して下さい。

今回は都内から下道で往復してしまいました。

峠道を下るとバブル時代に流行った苗場スキー場があります。

この辺りは人口希薄な感じがしましてやがて宿場町「三股宿」に至ります。

その先の芝原峠に荒戸城はあります。

この峠を越えると湯沢の町に至り、それ以降は比較的開けた地形が続くので越後防衛を考えるならこの芝原峠を死守するのが必要となる訳です。

関東から三国峠を越えてくる場合は手前の三股宿から入る方法もありますが少し判り難いので峠の芝原トンネルを抜けてすぐのここから戻る方向に進む事をお勧めします。

簡単な説明も添えてあります。

ピークに本郭を配し、派生する支尾根には各々郭2と郭3で防備を固め背後は大堀切で動線を遮断しています。

城の規模はコンパクトに纏めらています、一個中隊規模を想定していたのかな? と妄想。

この幅1間程度の山道が長らく関東と越後を繋ぐ大動脈であり、戦国期には上杉謙信もこの同じ街道を辿って関東出兵を繰り返していたのでしょうね、そう思うと感慨深い思いにとらわれます。

そして荒戸城が築城された頃は弟の救援の為に兄弟が軍勢を進めていた道でもあります。

尾根と言ってもご覧のように幅の広い緩い登り坂が続くだけで、地形は意外に険しくない印象。

※ここで念の為に注意を一つ

荒戸城の訪問には熊除けの鈴などの熊対策は必須だと思います、築城地はそれほど山深い地にありますので出来れば単独での訪城は避けるべきでしょう。

ここは縄張り図加筆1番付近です。

今回荒戸城の紹介では全般的に加筆画像多めになります。

土の城の写真は縄張りが伝わりにくい(腕がないから?)ので、このような処理をしました。

荒戸城の魅力はこの超実践的な縄張りが第一と思いますので。

この先も、簡単に通してくれないのがこの荒戸城の縄張り。侵入者にとっては悪意の固まりのような構造。

土塁で動線をL字に迂回させてから奥にある2本目の土橋を渡る仕様になっています。

その土橋の様子。土橋左手の切れ込みはそのまま斜面を下る竪堀へとなります。

画像左上が本郭。 右奥側が3郭方向になりますが、2郭から直接3郭への連絡線は設けられていません。

あくまでも本郭を中心として各尾根を2郭・3郭が独立して防衛に当たる構造になってますね。

大手虎口の複雑怪奇な動線の屈曲を伝えたいのですがイマイチ判り難いですね。

動線を繰返し屈強させ、更に細い土橋を2度渡らせ、その度に奥の土塁線から執拗に攻撃を浴びせる・・そんな恐ろしい造りがぎゅっと凝縮されています。

郭と言っても馬出しサイズの小郭である事が伝わりますかね?

続きは荒戸城2 になります。