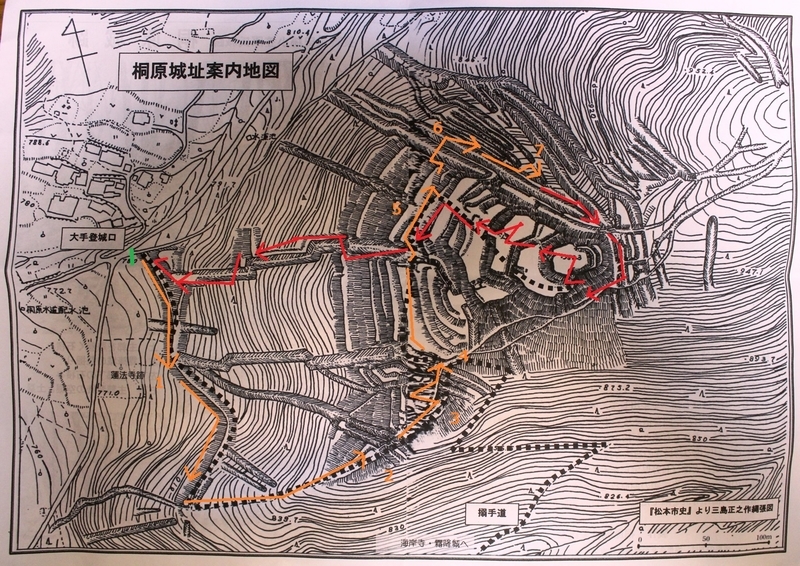

ではでは早速桐原城1の続きと参ります。

番号振るのを忘れましたが・・気にせず進みます

切岸上部に石積み遺構が残されています。

それにしても保存状態が非常に良いですね。

画像左手が主郭、右側が山頂方面です。

これが実にいい味を出しています。

主郭周りの石積みをアップで撮影。 これがまた綺麗に残っているんです。

周囲を石積みで固めて土塁を回し、山上側だけはひと際高く掻き揚げる構成は林小城や山家城と全く同じですね。

これは一段降りた郭から撮影した主郭部の石積み。

桐原城は元々他の城よりも石積みで固めるというコンセプトで造られたのか、他の城よりも風化の進行が遅いのかは不明ですが、とにかく撮影ポイントが極めて豊富。

来た道をそのまま引き返しても面白くないので麓まで続くと思われる竪堀を伝って降りる事にします。

この竪堀はとにかく真っすぐに山肌を降りています。

近道ですが勾配が急でとにかく歩きにくい。

竪堀を登って来る輩への警戒線でしょうかね。

もう一つ驚いた事がありまして、この辺りは全く散策ルートから外れているのですが、この折れを撮影するポイントには踏み分け道の様な山道が続いているんですね。

一部マニアが歩くうちに出来た道と思われますが、同じ発想をする人が一定数いる事に少しびっくり、皆さん好きですねぇ・・

竪堀の終点は、最初の獣除けフェンスの地点でした。

所要時間 2時間

桐原城の評価は 5 とさせて下さい。

桐原城1の冒頭でも書きましたが、小笠原氏城郭群ではここが一番のお気に入りですね。

壮大な規模で山肌を幾条も堀り進められた巨大竪堀群や畝状竪堀のような造作。

残された石積み遺構も数多く又、崩落箇所も少なく当時の姿に限りなく近い状態を保っていると言えるでしょう。

主郭裏側に展開する竪堀群を見落としているのが心残り、又城域は広範囲に展開しているので全てを見られた訳ではありません。

是非、再訪したい城郭の一つです。

全体の検索はこちら